Das Sonett einfach erklärt – Definition, Merkmale, Aufbau und Beispiele

Erfahre alles über das Sonett: Es ist ein vierzehnzeiliges Gedicht mit spezieller Form, typisch für die Barockzeit und andere Epochen. Lerne das Reimschema und Metrum kennen, analysiere Beispiele wie Shakespeare’s Sonette und erhalte eine Einblick in ihre Bedeutung. Dies und vieles mehr findest du im folgenden Text!

Inhaltsverzeichnis zum Thema Sonett

Definition und Herkunft des Sonetts

Neben der Ballade gehört das Sonett zu den gängigen Gedichtformen, die sich im Laufe der Zeit in der Lyrik entwickelt haben. Die ersten Sonette entstanden wahrscheinlich im 13. Jahrhundert n. u. Z. in Italien. Als Gründervater des Sonetts gilt heute der italienische Dichter und Historiker Francesco Petrarca (1304–1374). Später folgten bekannte Sonettzyklen in anderen europäischen Ländern. Hier sind vor allem die berühmten Sonette von William Shakespeare aus England zu nennen.

Besonders im Zeitalter des Barock (etwa 1600–1720) beschäftigten sich deutsche Dichter, wie Andreas Gryphius (1616–1664) oder Martin Opitz (1597–1639), mit religiösen sowie menschlichen Themen in Form des Sonetts. Danach geriet diese Gedichtform lange Zeit in Vergessenheit, bis sie von August Wilhelm Schlegel (1767–1845) in der Romantik wiederbelebt wurde. Bis in die Moderne hinein haben Dichterinnen und Dichter die Form des Sonetts für ihre Lyrik gewählt, wobei sie zunehmend von den strengen Regeln zum Aufbau abwichen.

Der Begriff Sonett leitet sich von dem lateinischen Verb sonare ab, was so viel wie „klingen“ bedeutet. Deshalb spricht man bei einem Sonett häufig auch von einem Klanggedicht, da es sich durch eine sehr rhythmische Sprache auszeichnet.

Merkmale und Aufbau des Sonetts

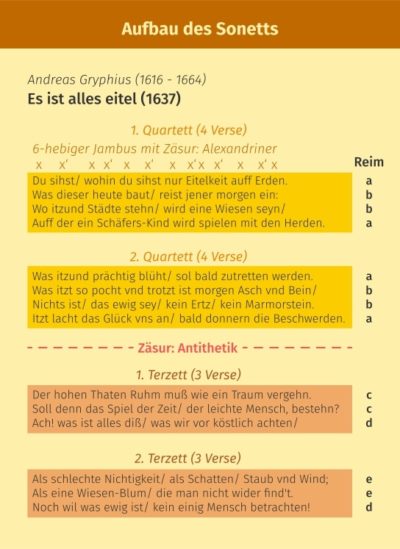

Das Sonett definiert sich vor allem durch seine äußere Form und seinen strengen Aufbau:

- Es handelt sich um ein vierzehnzeiliges Gedicht, das insgesamt aus vier Strophen besteht.

- Diese verteilen sich auf zwei Vierzeiler bzw. Quartette und zwei Dreizeiler bzw. Terzette. Die Quartette setzen sich aus vier und die Terzette aus drei Versen zusammen.

- Das Versmaß (Metrum) bzw. Reimschema ist im Sonett zumeist sehr regelmäßig.

Als Metrum taucht im Sonett häufig ein fünfhebiger Jambus auf. Aber auch andere Versmaße wie der sogenannte Alexandriner, ein sechshebiger Jambus mit Zäsur (Sprechpause), tauchen beispielsweise in typischen Barock-Gedichten von Andreas Gryphius auf.

Das Reimschema sieht meistens wie folgt aus: abba, abba, ccd, eed. Dabei kann es aber gerade bei den Terzetten zu Variationen kommen.

Auch inhaltlich orientieren sich die Sonette an festen Regelmäßigkeiten:

- In den Quartetten wird häufig eine Behauptung als These formuliert.

- In den Terzetten folgt daraufhin meist eine Gegenbehauptung oder Antithese.

Diese Regeln gelten jedoch anders als beim formalen Aufbau nicht für alle Gedichte gleichermaßen. In barocken Sonetten können These und Antithese auch innerhalb eines einzigen Verses auftauchen.

Beispiel für den Aufbau und die Analyse eines Sonetts

Der soeben beschriebene Aufbau und die charakteristischen Eigenschaften eines Sonetts lassen sich gut an folgendem Beispiel nachvollziehen:

Im Gedicht Es ist alles eitel (1637) von Andreas Gryphius folgen auf die zunächst betonten Silben immer unbetonte. Das Ganze passiert in einem Vers genau sechsmal. Daran kannst du das Metrum, den sechshebigen Jambus, gut erkennen. Außerdem gibt es eine kurze Zäsur oder Sprechpause in der Mitte des Verses, was typisch für den Alexandriner ist.

Diese Zäsur lässt sich übrigens meistens auch leicht an dem Komma oder Strich (/) erkennen.

Auch das Reimschema verläuft mit abba, abba, ccd, eed regelmäßig. In den ersten beiden Strophen spricht man von einem umarmenden Reim, da sich immer der erste und vierte Vers reimen. Die Terzette bilden gemeinsam einen sogenannten Schweifreim.

Das Gedicht enthält sowohl sprachliche als auch inhaltliche Zäsuren. Oftmals werden die Gegensätze innerhalb eines einzigen Verses beschrieben: Was dieser heute baut / reißt jener morgen ein.

Diese und weitere Zusammenhänge zwischen Form, Inhalt und Sprache lassen sich gut im Rahmen einer Analyse und Interpretation des Sonetts veranschaulichen.

Beispiele für bekannte Sonette

Neben den barocken Sonetten von Andreas Gryphius gibt es eine Vielzahl weiterer Beispiele aus unterschiedlichen literarischen Epochen:

| Epoche | Autor/in | Werk |

|---|---|---|

| Barock | Andreas Gryphius | Tränen des Vaterlandes (1636) |

| Martin Opitz | Buch von der Deutschen Poeterey (1624) | |

| Weimarer Klassik und Romantik | J. W. v. Goethe | Natur und Kunst (1800) Das Sonett (1806) |

| Joseph von Eichendorff | Ein Wunderland ist oben aufgeschlagen (1841) | |

| Junges Deutschland und Vormärz | Heinrich Heine | Im tollen Wahn hatt’ ich dich einst verlassen (1827) |

| Symbolismus | Rainer Maria Rilke | Frühling ist wiedergekommen (1922) |

| Expressionismus | Georg Heym | Die Stadt (1911) |

| Ernst Blass | An Gladys (1912) | |

| Georg Trakl | In der Heimat (1913) |

Häufig gestellte Fragen zum Thema Sonett