Puffersysteme im Blut – Chemie und Beispiele

Erfahre, wie verschiedene Puffersysteme den pH-Wert im Blut stabilisieren, um optimale Stoffwechselvorgänge zu gewährleisten. Entdecke die Unterschiede zwischen offenen und geschlossenen Puffersystemen anhand von Beispielen wie dem Kohlensäure-Hydrogencarbonat-Puffer.

Inhaltsverzeichnis zum Thema Puffersysteme im Blut

Wie willst du heute lernen?

Puffersysteme im menschlichen Körper – Definition

Verschiedene Puffersysteme sind dir bestimmt schon häufiger im Alltag begegnet. Puffersysteme halten den pH-Wert einer Lösung stabil. Ein Puffer zeichnet sich dadurch aus, dass er sowohl mit Säuren als auch mit Basen reagiert. Auch in unserem Blut sind Puffersysteme, die den physiologischen pH-Wert konstant halten, also den pH-Wert, bei dem unsere Stoffwechselvorgänge optimal ablaufen. Er liegt beim gesunden Menschen zwischen 7,35 und 7,45. Die Pufferwirkung verschiedener Puffersysteme im Blut liegt also darin begründet, den Säure-Base-Haushalt im menschlichen Körper zu regulieren. Dabei ist jeder Puffer nur so gut wie seine Pufferkapazität. Um die Pufferkapazität verschiedener Pufferlösungen oder Puffersysteme zu berechnen, kannst du beispielsweise die Henderson-Hasselbalch-Gleichung

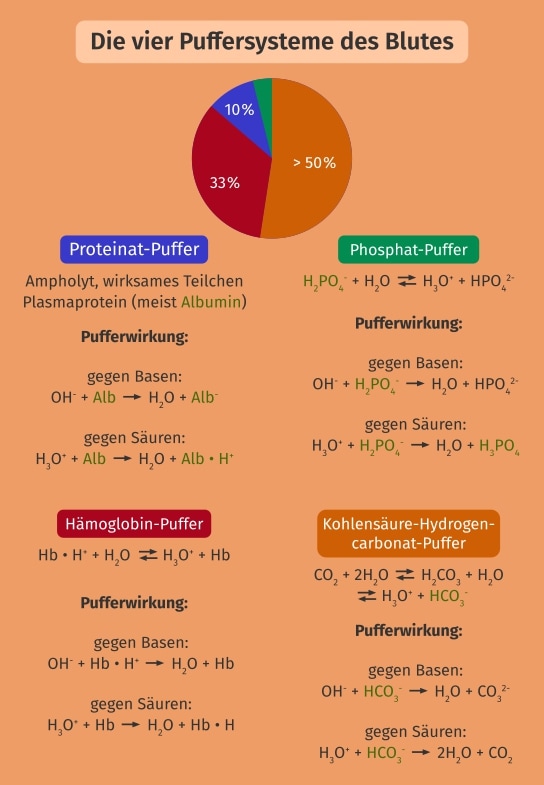

| Blutpuffer (Gesamtpufferkapazität des Blutes) | Gleichgewichtsreaktion |

|---|---|

| Kohlensäure-Hydrogencarbonat-Puffer (> 50 %) | CO2 + 2 H2O ⇔ H2CO3 + H2O ⇔ H3O+ + HC3– |

| Hämoglobinpuffer (33 %) | Hb-H+ + H2O ⇔ H3O+ + Hb |

| Proteinatpuffer (~ 10 %) | Alb-H+ + H2O ⇔ H3O+ + Alb |

| Phosphatpuffer (~ 5 %) | H2PO4– + H2O ⇔ H3O+ + HPO42- |

Häufig gestellte Fragen zum Thema Puffersysteme

Alle Artikel aus dem Fach Chemie